Уникальная возможность

Rauoh (Раух) C. N. «Портрет Бычка», 1836г., х., м., 80,6х106,8см.

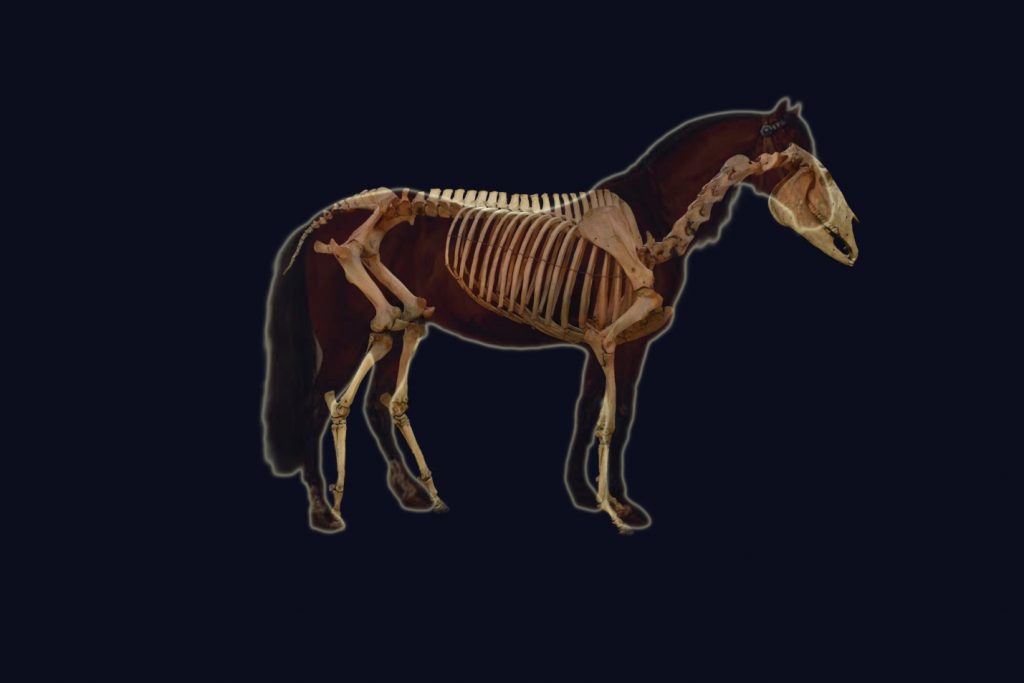

В Музее коневодства экспонируются прижизненный портрет выдающегося призового рысака первой половины XIX века Бычка и его натуральный скелет.

Бычок родился в 1824 году в заводе В.И. Шишкина от Молодого Атласного, внука легендарного Холстомера и Домашней.

В 1836 году Бычок показал рекордный результат 5 мин. 45 сек. на три версты (3200 м.), по тем временам это казалось невероятным. В том же году его портрет был написан немецким художником И.- Н. Раухом по заказу владельца Д.П. Голохвастова. В 1842 году после смерти Бычка его скелет был квалифицированно препарирован в Московском университете.

Художник мастерски написал прекрасного гнедого жеребца: в нем ясно чувствуется гармоничное сочетание мощи и легкости. У него рельефная мускулатура крупа, бедер, плеча и тонкие сухие конечности, могучая длинная шея и довольно маленькая голова. Заметны удлиненный корпус и единственный недостаток – несколько провисшая спина. Но насколько объективен глаз художника?

У нас есть уникальная возможность сравнить экстерьер живописного Бычка с его натуральным скелетом. Это сравнение вполне правомерно, т.к. изображенный на картине полностью сформированный 12-летний Бычок должен соответствовать своему 18-летнему скелету. Другое дело, что перед нами два разных объекта – плоскостной (картина) и объемный (скелет). И если скелет имеет реальные формы, которые можно измерить инструментами, то лошадь на картине изображена в значительно уменьшенном виде. Следовательно, их нужно привести к общему знаменателю, и здесь на помощь нам придут индексы – соотношение промеров, выраженные в процентах. Это постоянные характеристики, не зависимые от масштаба измерений. Многочисленные исследования экстерьера лошади позволяют по индексам довольно точно определить тип, конституцию и даже породу лошади.

Путем фотографирования скелета переведем его в плоскостной вид, и уже будем сравнивать два одинаковых объекта. Общими для них промерами, которые участвуют в вычислении индексов, будут: высота в холке, высота передней ноги, глубина груди, длина корпуса, длина головы. По ним вычислим следующие индексы:

- Формата (растянутости) – длина корпуса, деленная на высоту в холке и умноженная на 100 %

- Глубины груди – глубина груди, деленная на высоту в холке и умноженная на 100 %

- Длинноногости – высота ноги в локте, деленная на высоту в холке и умноженная на 100 %

- Головной – длина головы, деленная на высоту в холке и умноженная на 100 %

Линейные промеры объектов брались с фотоотпечатков линейкой и циркулем по правилам измерения лошадей.

В результате проведенных операций выявилось, хотя многое было заметно и невооруженным глазом, следующее.

- Самый показательный индекс – индекс формата скелета Бычка составляет 98,95%, что характерно для лошадей верховых пород, у «картинного» Бычка этот индекс равняется 109,21%, что характерно для тяжелоупряжных лошадей. По данному индексу можно сказать, что художник существенно растянул корпус лошади. В то же время натуральный скелет укоротился за счет высыхания (вымывания) межпозвоночных дисков. И тогда «истина лежит посредине»: индекс формата Бычка должен располагаться в характерном для легкоупряжных лошадей диапазоне (101-104%), причем, в его крайнем правом значение, т.к. современники отмечали длинные линии Бычка.

- По индексу длинноногости можно сказать, что у скелета большая длина передних конечностей (60,41%) в сравнении с «картинным» (57,89%), тогда как у скелета глубина груди (44,79%) меньше, чем у «картинного» Бычка (46,05%).

- Ну и, конечно, художник приуменьшил голову Бычка, что часто делают художники для большего эффекта, головной индекс у него составляет 35,52%, тогда как у скелета – 38,54%.

Для наглядности сравнения реставратором музея А.Чабровой выполнено наложение скелета Бычка на его живописный портрет. И сразу в глаза бросается линия спины: очень ровная у скелета и мягкая у Бычка на картине, столь порицаемая Я.И. Бутовичем. Но здесь уже сказалось мастерство сборщиков костей, сделавших свою работу идеально, поскольку художник вряд ли просмотрел бы столь заметный недостаток.

Своим изысканием мы вряд ли сделали важное открытие в коннозаводской науке, но лишний раз показали любознательным конникам, какие неисчерпаемые возможности для размышлений таятся в Музее коневодства, какие малозаметные, на первый взгляд, детали помогают полнее представить историю лошади.