«Только бессмысленность по-настоящему бескорыстна»

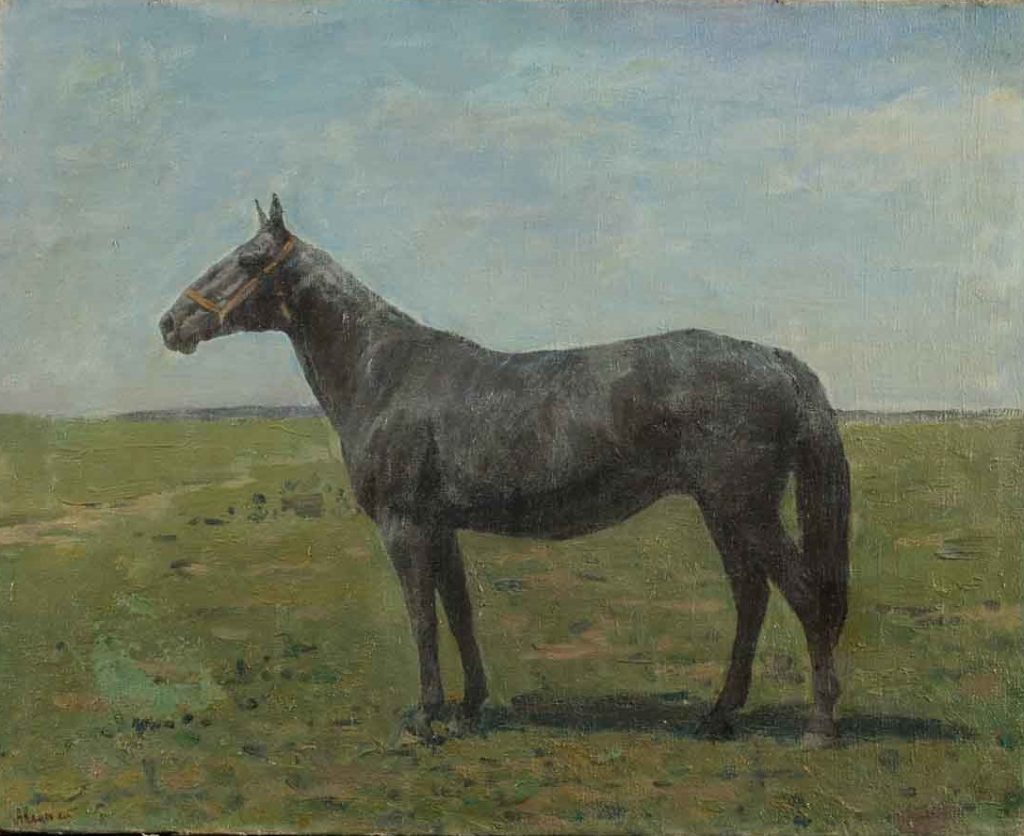

Каменский А.В.»Циния», х., м., 35,2х50,2 см

В зале верховых пород музея коневодства терская и кабардинская породы лошадей представлены работами художника Алексея Васильевича Каменского (1927-2014). Это портреты серой терской кобылы Цинии и вороной кабардинской кобылы Байхо. Картины скромного размера, неяркой цветовой гаммы, без каких либо особых деталей, фоном лошадям служат зелень деревьев и серо-голубое небо. Ничем особенно они не привлекают внимания, хотя породные черты лошадей выглядят убедительно и экстерьер передан правильно. В запаснике также хранятся две очень похожие картины – кабардинский жеребец Борей и терская кобыла Цитерия.

Так бы мы прохладно и относились к этим произведениям, как вдруг в музей пришли наши давние знакомые – cын бывшего заведующего кафедрой коневодства ТСХА профессора А.С. Красникова (1901-1979) профессор кафедры искусство интерьера Института экономики и культуры, член Союза архитекторов и Международного художественного фонда Михаил Андреевич Красников с супругой Татьяной Николаевной, доктором искусствоведения, профессором кафедры теории музыки Российской академии им. Гнесиных, членом Союза композиторов России. Они-то и открыли нам глаза на Каменского.

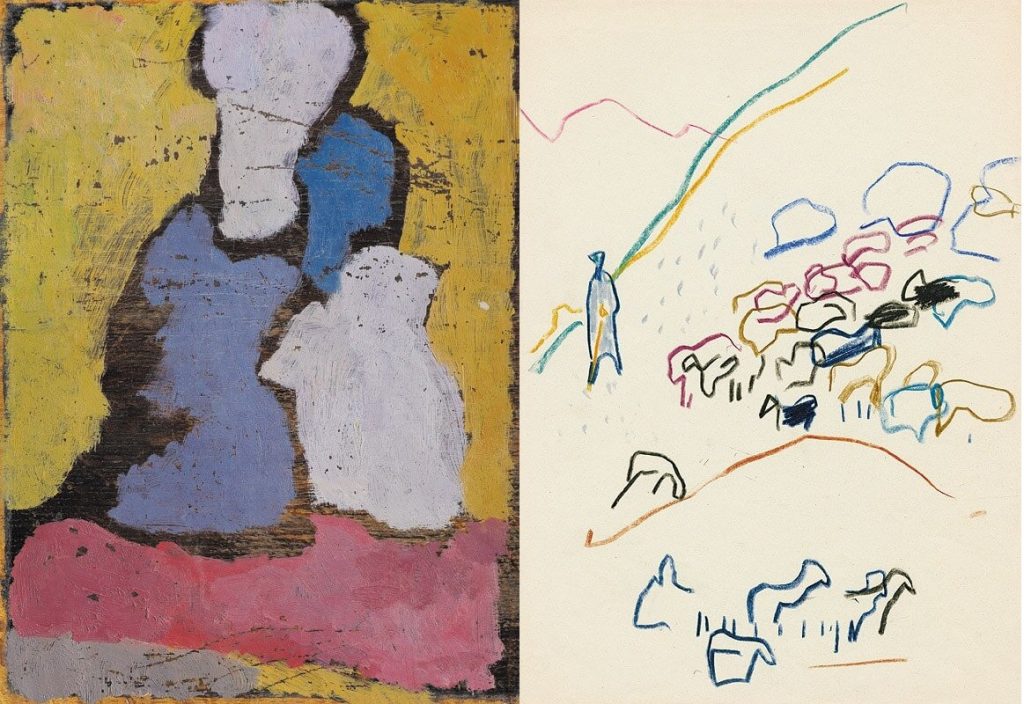

Оказалось, Михаил Андреевич был в давней дружбе с художником, но его творчество известно ему совсем с другой стороны, а именно с той, в которой он получил мировое признание. А мировое признание Каменский получил не за реалистические произведения, а за такие, которые относятся к течению нонконформизм. Что это такое, читаем в интернете: « Новое направление в искусстве, для обозначения которого используют различные термины и понятия. Чаще всего его называют «неофициальным искусством» или «нонконформистским», тем самым подчеркивая принципиальное отличие от признанного властями социалистического реализма. Реже – вторым «русским авангардом». То есть это такие произведения, в которых нет ни капли реализма, а лишь линии, формы, цвет, которыми художник передает свое восприятие действительности.

бум., цв. карандаш. фанера, масло.

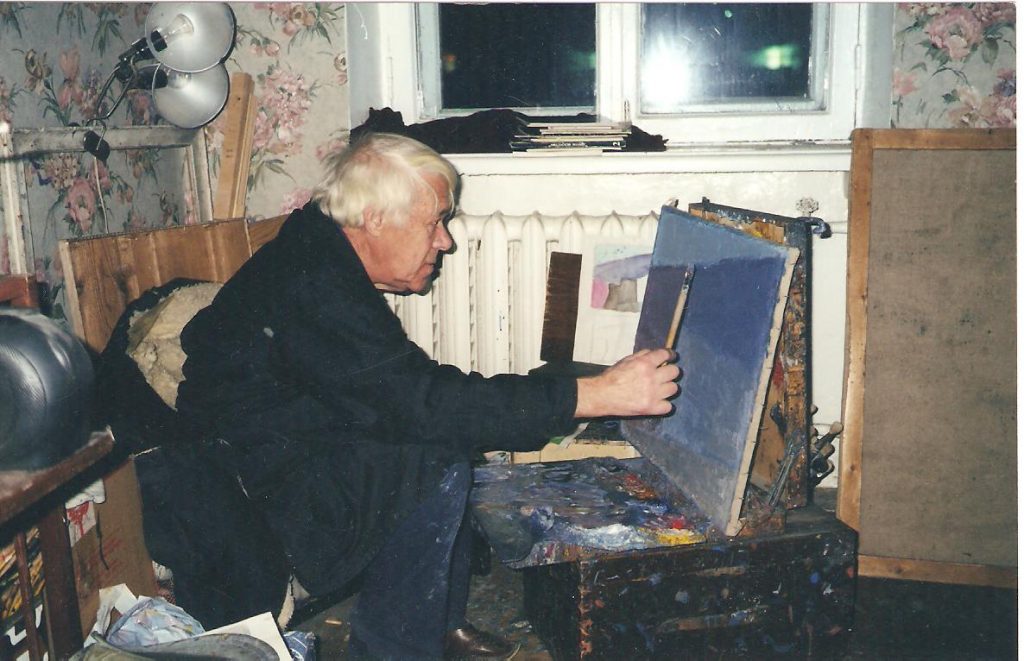

Вот такой крутой поворот случился с Каменским после классического художественного образования в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова под руководством яркого представителя социалистического реализма профессора Петра Дмитриевича Покаржевского (1889-1968).

Но произошло это не случайно, а выросло из глубин самосознания и наследственного задела. Семья Каменских вовсе не рабоче-крестьянская: отец известный поэт-футурист, прозаик, художник, один из первых русских авиаторов Василий Каменский; мать Августа Алексеевна Касторская – певица и педагог; дед со стороны матери Алексей Васильевич Касторский – композитор, хормейстер, музыкальный теоретик. Так что наш Алексей Каменский талантами не был обделен – с раннего возраста увлекся рисованием, сочинял маленькие рассказы, которые сам и иллюстрировал. Наследственно закрепленные его дарования, входили в конфликт с прозой быта, материальной очевидностью окружения, ограничением свободы самовыражения. И, как он в последствие сам говорил: «После шести лет обучения в Суриковском институте пришлось потратить не меньше времени на то, чтобы вернуться к утраченному ощущению цельности. В этом помогло понятие «свет». Световой луч обрисовывает предмет, по пути к глазу он обрастает рефлексами, и, наконец, всё сливается в общий световой поток. Я понял, что свет лично для меня – голубой, и что он – един».

Среди работ Каменского не только масло, но и пастели, акварели, рисунки цветными карандашами, углем, тушью. Многие находятся в коллекциях Германии, Франции, Норвегии, США, Швейцарии. В свое время работы художника можно было видеть на персональных и общих выставках, в 2017 году в Москве были организованы две его посмертные выставки. Возможно, ключ к творчеству А. В. Каменского кроется в его же словах: «Я не придаю слишком большого значения содержанию, психологии, настроению. В своих внутренних рассуждениях я не останавливаюсь перед словом «бессмысленность», так как, по-моему, только бессмысленность по-настоящему бескорыстна».

Что остается еще сказать? Мы потеряли художника конного, мир приобрел художника «бессмысленного».