Каштановые нюансы

Вспомним теплые майские дни, когда в густых зеленых кронах распускаются белые, желтые, розовые «свечки-метелки». Так начинается цветение одних из самых узнаваемых московских деревьев – каштанов. Пройдет лето, и на землю упадут первые «бомбочки» – шипастые коробочки с семенами-каштанчиками. Знакомая картина, не правда ли?

Но есть нюанс!

Каштан в Москве и Московской области не растет – изредка встретить его можно в ботанических садах или в дачных посадках, но естественно в этом регионе он не произрастает. Кто же тогда обитает на улицах столицы?

Давайте знакомиться: каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum), представитель рода Конский каштан (Aesculus) из семейства Сапиндовые (Sapindaceae) – в основном именно он встречается в Москве и в целом в городском озеленении.

«Стоп, ну так ведь каштан же!», возмутитесь вы и с точки зрения названия будете абсолютно правы. Но вот ботаника… Все дело в том, что для науки одному растению мало быть похожим на другое, чтобы считаться родственником, систематика многих видов сложна и до сих пор неоднозначна.

Настоящие каштаны составляют род Каштан (Castanea), входят в семейство Буковые (Fagaceae) и являются ближайшими родственниками привычных нам Дубов (Quercus) – на замечательной ботанической иллюстрации приведен один из видов рода Castanea: сходства действительно есть. Именно настоящие каштаны употребляются в пищу и являются одними из старейших культивируемых плодовых деревьев. К слову, ближайшими родственниками Конских каштанов являются… Клёны (Acer).

В московском озеленении, помимо наиболее распространённого конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum), можно встретить и другие виды, такие как конский каштан голый (A. glabra) и конский каштан павиа (A. pavia), которые отличаются размерами и оттенками цветков.

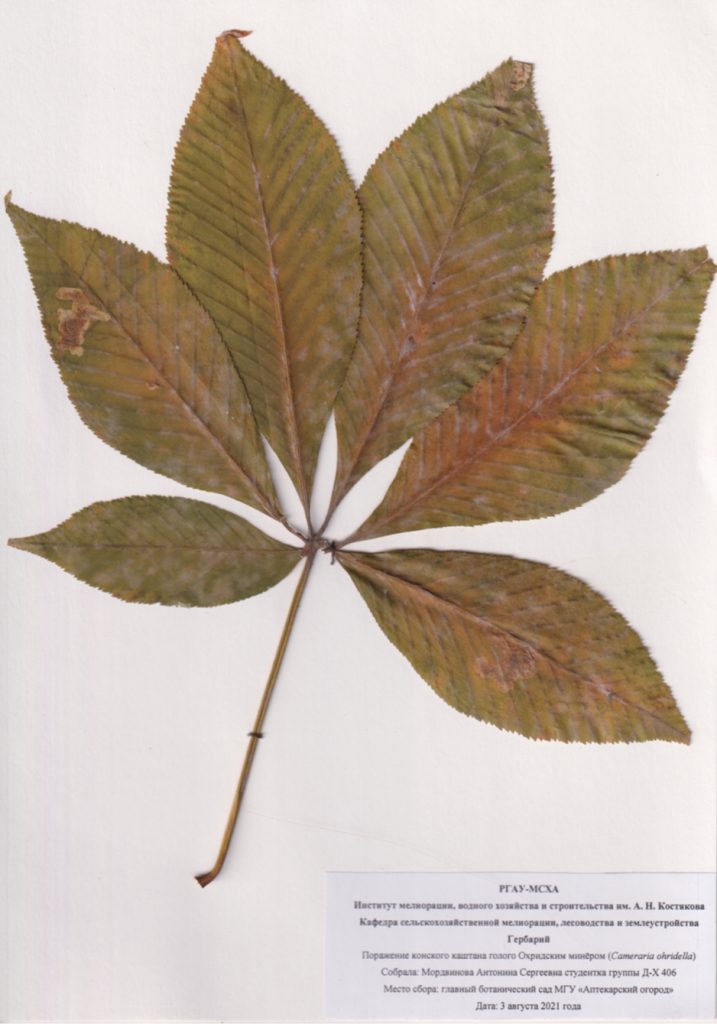

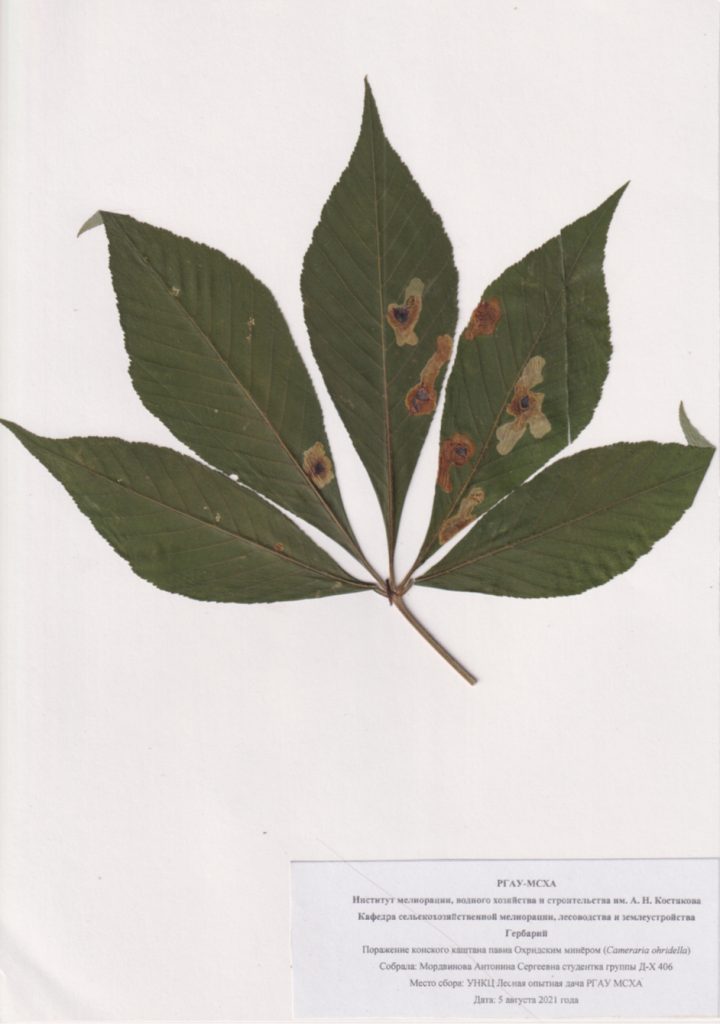

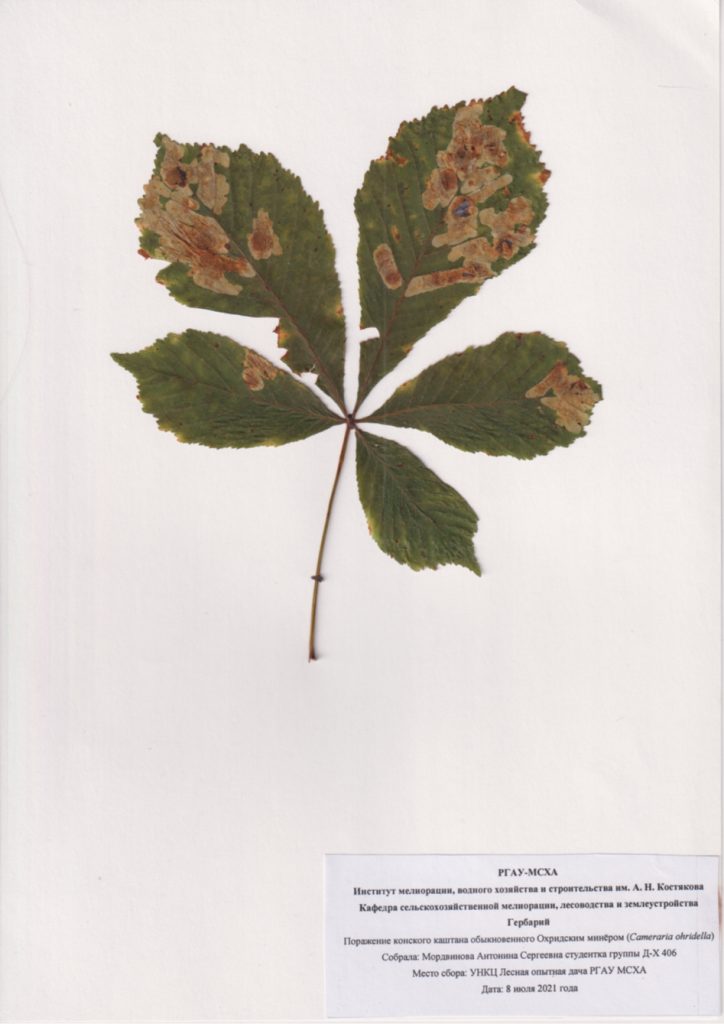

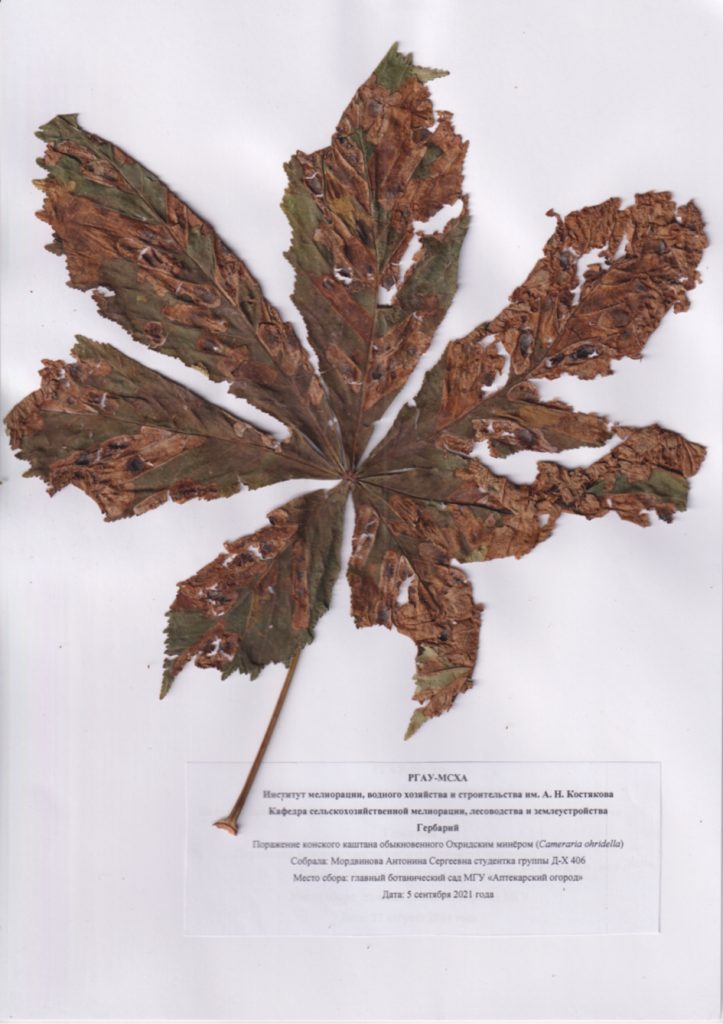

К сожалению, красота этих деревьев оказалась под угрозой из-за опасного инвазивного вредителя — охридского минера, или каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella). Эта небольшая бабочка из семейства молей-пестрянок, размах крыльев которой не превышает 8-10 мм, в 2003 году была впервые обнаружена в России, в Калининградской области, а всего два года спустя — уже в Москве. Опасность представляет не сама бабочка, а её гусеницы. Самка моли откладывает на верхней стороне листьев до 80 яиц, вышедшие из них крошечные личинки сразу же проникают внутрь листовой пластинки и начинают питаться, прогрызая ходы — так называемые мины. В результате на листьях появляются многочисленные бурые, жёлтые или красноватые пятна. Со временем мины сливаются, лист буреет, скручивается и опадает задолго до естественного листопада — иногда это происходит уже в июле-августе, начале сентября. Это приводит к его ослаблению, повышенной чувствительности к морозам и поражению другими вредителями и болезнями, например, грибковыми инфекциями.

Борьба с охридским минером — сложная задача, особенно в городских условиях. Ключевую роль играют профилактические и биологические методы. Наиболее эффективной и экологичной мерой является тщательная уборка и уничтожение опавшей листвы осенью, поскольку именно в ней зимуют куколки вредителя. Листья рекомендуется сжигать или компостировать, чтобы предотвратить вылет бабочек следующей весной. Химические обработки в городе запрещены, а потому применять инсектициды против вредителя не представляется возможным, альтернативой являются инъекции в ствол специальных препаратов, но этот метод весьма дорог и труден.

Охридский минер повреждает большинство видов конского каштана, однако с разной интенсивностью: каштан обыкновенный и японский страдают от вредителя очень сильно, такие виды, как конский каштан китайский (A. chinensis), калифорнийский (A. californica) и индийский (A. indica), демонстрируют устойчивость – гусеницы на их листьях гибнут на ранних стадиях. Это даёт надежду на будущее породы: селекция и посадка устойчивых видов и сортов могут стать долгосрочным решением проблемы борьбы с инвазивным видом. Также не стоит на месте и отечественная лесозащита: разрабатываются и тестируются новые препараты и биологические методы борьбы с инвазивным вредителем, ведутся комплексные исследования по защите породы.

В задачи естественно-научных музеев входит не только хранение музейных предметов, но и образовательно-просветительская функция, для осуществления которой мы бережно сохраняем самые разнообразные биологические образцы. В коллекции «Болезни и вредители древесных растений» Музея леса хранится множество энтомологических и микологических экспонатов, а с этого года и некоторые гербарные образцы, собранные своими руками и полученные в дар от студентов-лесоводов. Вот так запечатлены повреждения конских каштанов в гербарных материалах выпускницы кафедры землеустройства и лесоводства, переданных в Музей леса. На гербарных листах запечатлены повреждения различных видов конского каштана.